국내 연구진이 면역관문억제제에 반응하지 않는 폐암 환자를 대상으로 한 새로운 치료 방안을 제시했다. 면역항암치료를 방해하는 핵심 인자를 발굴해, 여기에 사용할 수 있는 동반 치료제를 개발 중이다.

면역관문억제제의 기존 한계

‘면역관문억제제’는 체내 면역 세포가 암세포를 더 잘 공격할 수 있도록 돕는 약물이다. 이를 통한 면역항암치료(Immunotherapy)는 암을 치료하는 데 있어 획기적인 진전을 불러왔다. 하지만 전체 암 환자 중 20% 미만만이 면역항암치료에 반응하는 것이 현실이어서, 실제로 이 기술에 의한 치료 혜택을 받을 수 있는 환자 수는 많지 않았다.

면역항암치료 반응 가능성이 높은 환자를 선별하기 위해, 최근 미국 식품의약국(FDA)에서 ‘종양돌연변이부담(TMB)’을 주요 바이오마커로 승인하기도 했다. 유전자 돌연변이가 많이 생긴 암일수록 면역항암치료에 반응할 가능성이 높다는 것이다.

하지만 TMB가 높더라도, 면역세포 침투가 극도로 제한된 이른바 ‘면역사막(Immune-desert)’ 형태의 암 조직에서는 치료 반응이 매우 낮다는 한계가 있었다. 이런 형태의 암 조직이 여전히 많다는 것도 밝혀졌으며, 이로 인해 면역항암치료의 반응 가능성이 낮은 것으로 알려져 있다. 이에 면역항암치료의 반응성을 높이고 적용 가능 대상을 확대하기 위한 방안이 꾸준히 모색돼 왔다.

면역항암치료 반응 조절하는 인자 발견

카이스트 바이오 및 뇌공학과 조광현 교수 연구팀은 폐암 세포의 면역회피 능력을 결정하는 핵심 인자 DDX54를 발굴했다. 이를 억제하면 암 조직으로 면역 세포가 더 원활하게 침투할 수 있어, 면역항암치료 효과가 크게 개선된다는 연구 결과다.

조광현 교수 연구팀은 면역회피가 발생한 폐암 환자에게서 얻은 전사체 및 유전체 데이터를 토대로 시스템생물학 연구를 진행했다. 이를 통해 유전자 조절 네트워크를 추론하고 분석해, 폐암 세포가 면역회피능력을 얻도록 하는 핵심 조절인자를 찾아냈다.

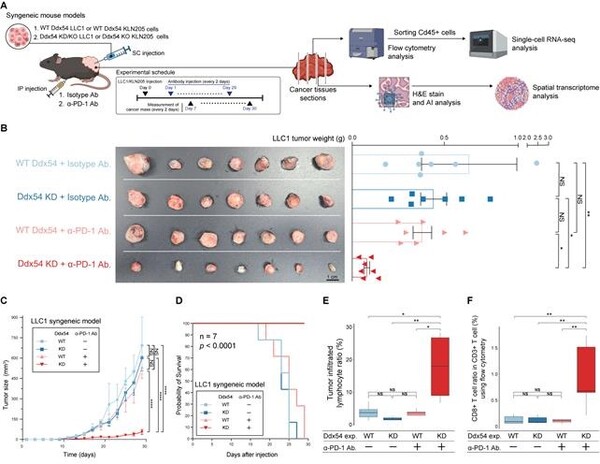

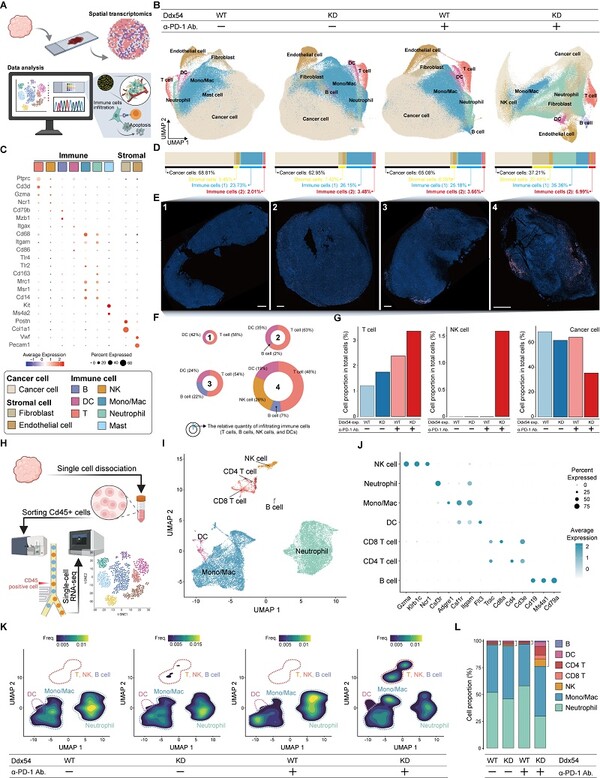

그런 다음, 쥐 모델에서 이 핵심 인자를 억제한 뒤 면역항암치료를 적용해 그 반응성을 조사했다. 그 결과 T세포, NK세포 등 항암 면역세포들의 암 조직 침윤이 크게 증가하고, 동시에 면역항암치료 반응성도 눈에 띄게 높아진다는 것을 확인했다.

면역항암치료 반응성 높일 치료 전략

한편, 세포 수준에서의 유전자 발현을 분석한 결과, DDX54를 제어하는 동반치료를 시행할 경우 더욱 효과적일 수 있다는 결과도 확인했다. 동반치료를 시행하면 암 억제 효과를 가진 T세포의 분화를 촉진하고, 암세포 성장을 돕는 T세포의 침투를 억제하는 효과가 나타난 것이다.

이는 DDX54를 억제함으로써 폐암 세포의 신호 전달 경로를 불활성화해, 면역회피를 돕는 단백질들의 발현을 억제하기 때문으로 분석됐다. 이들 분자를 억제함으로써 암 조직의 발달이 억제되고 항암 기능을 수행하는 대식세포의 분화를 유도한다는 것이다.

조광현 교수는 “폐암 세포가 면역회피능력을 획득하도록 하는 핵심조절인자를 처음으로 찾아내, 이를 제어함으로써 면역항암치료의 반응을 유도해 낼 수 있는 새로운 치료 전략을 개발한 것”이라고 말했다. 이번 연구는 <미국 국립과학원 회보(PNAS)>에 지난 4월 2일자로 게재됐다.

이 기술은 교원창업기업인 바이오리버트(주)로 기술이전돼, 면역항암치료제와 함께 사용할 수 있는 동반 치료제로 개발 중이다. 오는 2028년 임상 진행을 목표로 하고 있다.

-

암 세포 내부의 ‘트로이 목마’, 암 치료 패러다임 전환 기대

포스텍에서 암 세포 내부에서 항체를 생성해 암 세포가 스스로 사멸하도록 만드는 방법을 제기했다. '트로이의 목마'와 같이 내부에서부터 무너뜨리는 원리다. -

폐암 조기 진단, 혈액 검사로 더 빨리 가능

폐암 고위험군에 대한 혈액 검사로 위험을 조기 관리한 결과, 사망률을 크게 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다. -

폐 점막에 직접 작용하는 ‘흡입형 폐암 치료제’ 개발

국내 연구팀이 폐 점막에 직접 작용하는 '흡입형 폐암 치료제'를 개발했다. -

바이오 레이저 이용해 ‘암 조기 진단’ 향상 기대

바이오 레이저를 이용해 암을 조기에 진단할 수 있는 가능성이 제기됐다. 암 치료 기술의 발전을 기대해볼 수 있는 대목이다. -

면역항암제 효능 확대, 혈액암 넘어 고형암까지

항암치료를 방해하는 ‘나쁜 세포’만 정밀하게 제거할 수 있는 약물이 개발됐다. 이로써 고형암 치료에도 효과를 기대할 수 있는 면역항암제 개발 가능성이 생겼다. -

면역 회피 단백질 제거하는 ‘자기조립 복합체’ 기술

PD-L1은 이른바 ‘억제성 면역관문 단백질’ 또는 ‘면역 회피 단백질’로 불리며, 암세포가 면역 작용을 회피할 때 사용하는 것으로 알려져 있다. 이를 분해하는 방식으로 암세포를 죽이는 기술이 개발됐다 -

심부전 주요 원인 ‘심근병증’, 치료제 개발 가능성 열려

서울아산병원 연구팀이 심부전 주요 원인인 '심근병증'의 발생 원인을 유전자 수준에서 밝혀냈다. 난치성 질환으로 꼽혀오던 심근병증의 치료제 개발을 기대해볼 수 있는 대목이다.