기초과학연구원(Institute for Basic Science, IBS) 나노의학 연구단 소속 연구팀이 자기장을 활용해 뇌 신경회로를 정밀 제어하는 기술을 세계 최초로 개발했다.

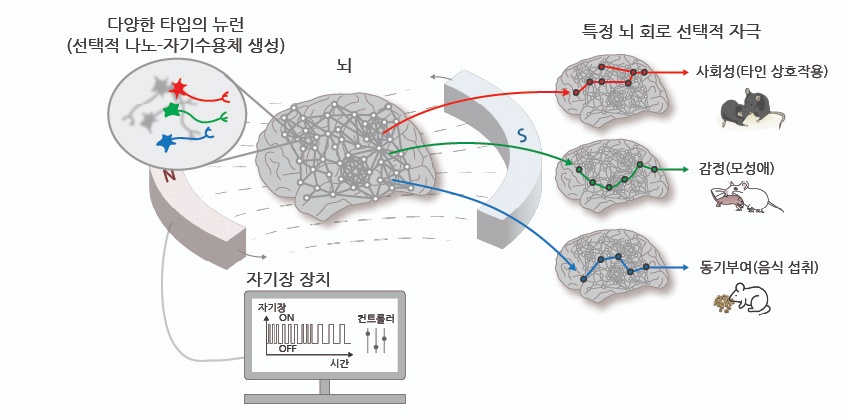

나노의학 연구단 천진우 단장과 곽민석, 이재현 연구위원이 소속된 연구팀은 IBS 인지 및 사회성 연구단과의 협업으로 나노-MIND 기술을 개발했다. MIND는 Magnetogenetic Interface for NeuroDynamics의 줄임말로, 자기장으로 신경회로를 제어한다는 의미를 담고 있다.

복잡한 뇌 구조, 의도적으로 제어할 수 있다면?

인간의 뇌는 그 무엇보다도 복잡하다. 인공지능 기술로 인간의 뇌를 모사하려는 노력이 여전히 시행착오를 겪고 있는 이유다. 뉴런이라 불리는 신경세포가 약 1천억 개 이상 존재하며, 이것들이 모여 다양한 회로를 만들고 저마다의 기능을 수행한다. 그 자그마한 뇌 안에 세부적인 영역마다 다른 기능을 담당하고 있는 것이다.

만약 특정한 목적에 맞춰 뇌의 일부를 의도적으로 제어할 수 있다면 어떨까? 가깝게는 식욕과 같은 인간의 기본적인 욕구를 조절할 수도 있을 것이고, 감정도 억제할 수 있을 것이다. 의료적 관점에서 본다면 뇌에 발생하는 질환을 진단하고 원인을 찾아내는 데도 도움이 될 수 있을 것이다.

자기장을 사용한 뇌 기능 제어

이번에 개발된 나노-MIND는 자기장을 기반으로 하는 기술이다. 자기장은 기존 의료현장에서도 사용되고 있을 만큼 안전성이 입증된 수단이다. 자기공명영상(Magnetic Resonance Imaging, MRI)이 그 대표적인 예다. 자기장은 안전하면서도 생체 투과율이 높아, 생체가 보내는 신호를 읽어내는데 적합한 방법이다.

하지만 자기장을 신호 수·발신 목적으로 사용하는 것과 직접 생체 신호를 조절하거나 제어할 목적으로 사용하는 것은 전혀 다른 문제다. 기존 MRI는 자기장을 투과시킴으로써 신체 내부를 영상화하는 기술이지만, 그를 이용해 생체에 직접적인 물리력을 행사할 수는 없기 때문이다.

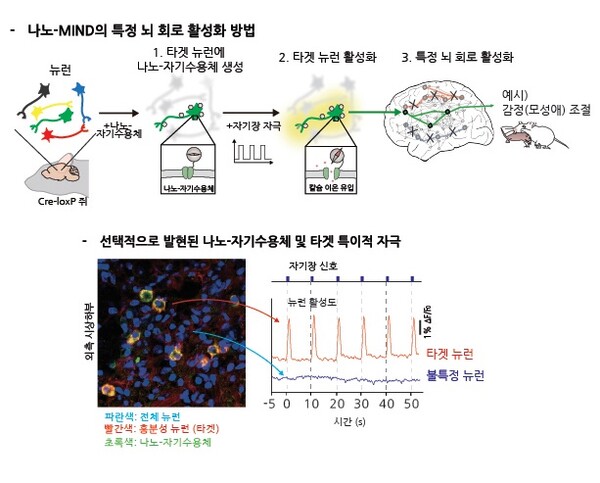

이를 해결하기 위해 나노-MIND 기술은 자기장과 자성을 띠는 나노입자를 함께 사용했다. 이것을 매개로 특정 뇌 회로를 선택적으로 활성화하고자 했고, 동물실험을 통해 그것이 가능함을 확인했다. 원하는 뇌 회로에 나노-자기수용체를 생성한 다음, 필요한 시점에 그 수용체에 자극을 줌으로써 해당 뇌 회로를 제어하는 원리다.

구체적으로 무엇을 제어할 수 있나?

연구팀은 먼저 어미 쥐의 전시각중추의 억제성 가바(GABA) 뇌 회로를 선택적으로 활성화 시켜보았다. 이는 모성애를 담당하는 부분으로, 활성화와 함께 자신의 새끼가 아닌 어린 쥐를 데려와 돌보는 모습을 확인했다.

다음으로 음식 섭취를 관장하는 외측 시상하부의 회로를 활성화시켜보았다. 동기부여를 관장하는 회로의 억제성 뉴런을 활성화한 쥐는 음식을 섭취하는 행동이 2배 가량 증가했다. 반대로 동기부여 회로의 흥분성 뉴런을 활성화하자 음식 섭취가 절반 이하로 줄었다.

이는 모성애라는 ‘감정’의 영역과 식욕이라는 ‘본능’의 영역을 모두 인위적으로 통제할 수 있음을 보여준 사례다. 같은 원리로 다른 뇌 회로를 활성화한다면 얼마든지 목적과 의도에 따른 조절이 가능하다는 의미다.

어떻게 활용할 수 있을까?

천진우 단장의 말에 따르면 나노-MIND 기술을 활용하면 뇌에 존재하는 수많은 회로들의 기능이 무엇인지, 어떤 원리로 작동하는지를 규명할 수 있다.

이는 의료적으로 볼 때 뇌가 관장하는 특정 기능에 이상이 생긴다면 해당 기능을 담당하는 회로를 조절해 회복시킬 수 있다는 가능성을 시사한다. 이밖에 신경계통에 발생하는 질환을 치료하기 위한 새로운 접근법으로 활용될 수도 있다.

기술적인 측면에서는 인공지능 기술을 토대로 한 신경망을 보다 정교하게 만드는 데도 보탬이 될 것이다. 뇌 신호를 해석해 외부 기계를 제어하는 양방향 뇌-컴퓨터 인터페이스(Brain-Computer Interface, BCI) 기술의 완성도를 높이는 데도 기여할 것이다.

이번 나노-MIND 개발 및 그를 활용한 연구 결과는 IF 38.1의 권위있는 국제 학술지 「네이처 나노테크놀로지(Nature Nanotechnology)」에 지난 3일(수) 게재됐다.

-

의료AI 기업 루닛, 솔루션 넘어 플랫폼으로 나아가기 위한 시동

‘인공지능(AI) 기술로 암을 정복한다’라는 슬로건을 내세운 의료 인공지능 기업 ‘루닛(Lunit)’이 지난 2일(화) 새로운 최고기술책임자(Chief Technology Officer, CTO)로 유성원 박사를 영입했다. 루닛은 2013년 창립한 의료AI 기업으로, 인공지능 기술을 활용해 암을 정복하겠다는 목표로 설립됐다. 이래 2022년 코스닥 상장을 마쳤다.주로 해외 파트너들과의 협업을 진행하다가, 지난 4월 인공지능 기반 흉부 X-Ray 솔루션인 ‘루닛 인사이트 CXR’이 한국보건의료연구원의 최종 승인을 받으며 국내 보급을 -

안드로겐 탈모, 인공지능을 통해 진단과 유형 구분 가능

유전적 탈모 질환인 '안드로겐 탈모'를 유형별로 선별할 수 있는 인공지능 기술이 개발됐다.한국콜마는 두피 표면에 있는 바이오마커(DNA)를 선별, 남성형 탈모 9가지와 여성형 탈모 7가지, 총 16가지의 안드로겐 탈모를 진단할 수 있는 기술을 발표했다.소비자의 두피로부터 채취한 바이오마커를 분석 장비에 올려놓으면 인공지능 프로그램이 100만 단위의 유전자 빅데이터를 토대로 분석을 진행한다. 이를 통해 해당 소비자가 안드로겐 탈모에 해당하는지 여부를 확인하고, 해당한다면 그 세부 유형이 무엇인지를 분석해내는 방식이다. 안드로겐 탈모란 -

‘장기칩’ 기술로 뇌 약물치료 효율 높인다

울산과학기술원(이하 UNIST) 연구팀이 약물치료 효과를 극대화할 수 있는 ‘장기칩(Organ on a Chip)’ 기술에 대한 연구 성과를 17일(월) 발표했다.UNIST 바이오메디컬공학과 박태은 교수와 권태준 교수 연구팀은 약물치료 효과를 극대화하기 위해서는 장기와 혈관의 생체환경에 최적화된 약물 전달 기술이 필요하다는 점에 착안해 이번 연구를 진행했다.우리 뇌에 있는 혈액-뇌 장벽(Blood-brain barrier)은 높은 ‘선택적 투과성’을 바탕으로, 뇌로 이물질이 침입하지 못하도록 막는 역할을 한다. 산소, 포도당과 같이 -

‘진단’부터 ‘관리’까지… 뷰노, AI 의료기기 활성화 이끈다

의료 인공지능 기업 ‘뷰노(Vuno)’가 15일(월) 중앙대학교병원과 양해각서(Memorandum of Understanding, 이하 MOU)를 체결했다. 이번 MOU는 ‘미래형 의료 서비스’에 대한 공동연구 및 학술 연구사업에 대한 협력을 골자로 하고 있다. 이를 통해 뷰노는 중앙대학교병원과 협력하여 의료 임상 현장에서 인공지능 기술을 적용하여 연 1건 이상 공동 연구 성과를 발표한다는 계획이다. 뷰노의 인공지능 솔루션 현황뷰노는 2014년 설립한 이래 “View the Invisible, Know the Unknown”이라는 -

음식만 보면 먹고 싶어… 다이어트의 주적, 식탐의 원인과 극복방안

견물생심(見物生心)이라 했다. ‘눈에 보이면 욕심이 생긴다’라는 뜻이다. 식탐(食貪)을 설명할 때 이것만큼 적합한 말이 또 있을까. 식탐은 다이어트에 있어 최대의 적이라 할 수 있다. 배가 고프지 않아도 음식이 눈에 띄면 먹고 싶어지기 때문이다.현대는 적어도 음식에 있어서만큼은 풍요의 시대다. 먹을 수 있는 게 너무 많다보니 선별해서 먹어야 하고, 언제든 필요할 때 먹을 수 있다보니 적당한 만큼만 먹어야 한다. 그것이 당연시되는 시대다. 그래서 식탐은 절대적으로 불리하다.식탐이 있는 사람은 본인이 자각하는 경우도 있고 그렇지 않은 -

조혈모세포 이식 후 자가면역, 줄기세포로 완화할 수 있어

혈액암 환자에 대한 보다 안전하고 효과적인 치료방법이 등장했다. 가톨릭대학교 서울성모병원 혈액내과 조석구 교수 연구팀은 ‘골수 유래 중간엽 줄기세포’를 활용한 임상연구를 통해, 조혈모세포 이식 후 면역억제제가 듣지 않는 환자들에게 효과를 볼 수 있는 새로운 치료법의 가능성을 알렸다.혈액암 환자에게 동종 조혈모세포 이식을 진행할 경우, 공여자의 면역세포(T세포)가 환자의 정상세포를 공격하는 현상이 발생할 수 있다. 이식 후 최대 70%의 환자가 겪는 이 증상을 이식편대숙주질환(Graft-versus-Host Disease, GVHD) -

노화와 질병의 원인, ‘세포’ 수준을 넘은 더 근본적인 원리 발견

우리 몸을 이루고 있는 세포는 끊임없이 분열하고 성장한다. 세포는 분열 과정에서 자신의 DNA를 ‘복제’한다. 본래라면 복제는 기존의 것을 똑같이 가져와야 하는 것이 원칙이지만, 이 과정에서 종종 오류가 발생한다. 이를 가리켜 ‘DNA 돌연변이’라 부른다.돌연변이는 다양한 이유로 발생한다. 부모를 통해 유전되는 경우도 있고, 본인의 체내에서 이루어지는 세포 분열 과정에서 발생하는 경우도 있다. 이밖에 DNA에 발생한 손상이 축적되면서 변이가 발생하기도 한다. 특정 화학물질 또는 자외선, 방사선 등에 노출되거나 노화에 따른 자연스러운