코로나19 팬데믹이 공식적으로 물러간 시점을 꼽자면 2023년 5월 코로나19 위기단계가 ‘심각’ 에서 ‘경계’로 하향 발표된 때일 것이다. 그리고 올해 5월부터 다시 ‘경계’에서 ‘관심’ 단계로 하향 조정되면서 사실상 엔데믹도 끝을 고하나 싶었다.

하지만 그 이후에도 코로나19 바이러스(SARS-CoV-2)에 대한 연구는 지속돼 왔다. 최근 발표된 연구에 따르면 우리는 여전히 이 바이러스의 영향을 벗어나지 못했다. 바이러스가 세포에 침입하기 위한 ‘스파이크 단백질’이 감염 후 최대 4년 동안 뇌수막과 두개골 골수에 남아있을 수 있다는 연구 결과다.

완치 후에도 남는 스파이크 단백질

헬름홀츠 뮌헨 지능형 생명공학 연구소장 알리 에르튀르크 교수 연구팀은 새로운 인공지능 기반 영상 기술을 개발했다. 장기나 조직 샘플을 투명하게 만들어, 세포 구조와 대사 산물 등을 3차원 시각화할 수 있는 기술이다.

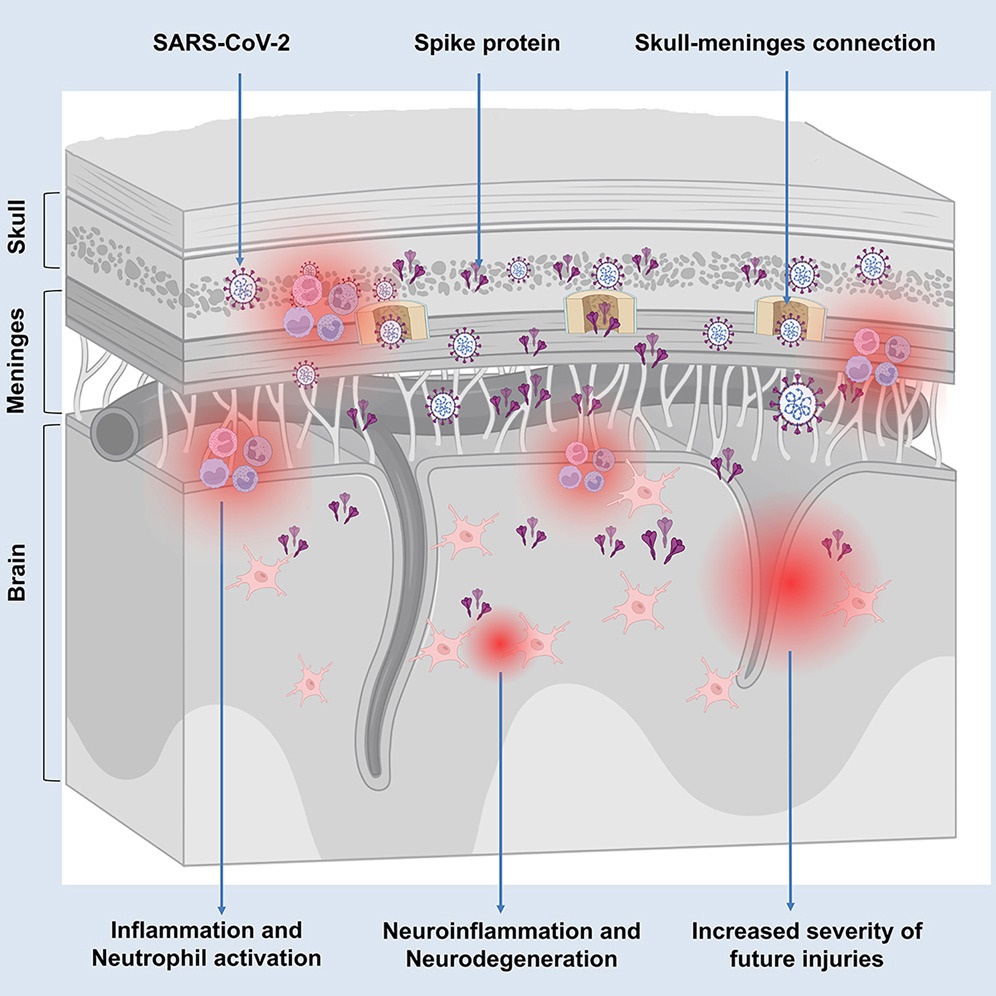

연구팀은 이 기술을 통해 코로나19에 감염된 인간 환자와 감염된 실험용 쥐의 조직 샘플에 SARS-CoV-2의 스파이크 단백질이 존재한다는 것을 발견했다. 게다가 이 단백질은 감염 후 몇 년이 지나도 두개골의 골수 및 수막에서 농도가 증가한다는 것도 밝혀냈다.

스파이크 단백질은 바이러스의 침투를 위한 선봉대와 같다. 면역 체계의 관점에서는 여전히 침입자이고 이물질이라는 것이다. 따라서 이들이 골수와 수막에 오랫동안 존재함으로써 만성 염증을 일으키는 원인이 될 수 있다.

체내 어디서든 만성 염증이 발생할 경우, 염증 물질이 혈류를 타고 온몸으로 퍼져 갖가지 문제를 일으킬 가능성을 높인다. 염증 물질이 뇌로 유입될 경우, 신경퇴행성 질환이 발생할 우려도 높다. 즉, 뇌에서 직접적으로 발생한 만성 염증은 여러 신경퇴행성 질환을 일으킬 수 있는 핵심 요인이 된다.

에르튀르크 교수는 “우리가 확보한 데이터와 연구결과는 스파이크 단백질이 장기적으로 신경계에 영향을 미칠 수 있음을 보여준다”라며 “여기에 뇌 노화가 빨라지는 요인이 더해진다면 개인에 따라 5년~10년 가량의 ‘건강한 뇌 수명’을 잃을 가능성이 있다”라고 이야기했다.

백신 접종을 권장하는 이유

한편, 연구팀은 mRNA 코로나19 백신이 이러한 스파이크 단백질의 축적을 상당히 줄여준다는 사실도 함께 발견했다. 연구팀이 사용한 백신은 바이오엔테크(BioNTech)와 화이자(Pfizer)의 협력으로 개발된 ‘코미나티(Comirnaty)’ 백신이다. 아스트라제네카나 얀센, 노바백스 등 다른 백신들은 이번 연구에서 사용되지 않았다.

mRNA 백신을 접종한 쥐는 대조군에 비해 뇌 조직 및 두개골 골수에서 스파이크 단백질 수치가 낮아지는 결과를 보였다. 약 50%의 감소율이다. 백신을 맞으면 축적된 스파이크 단백질이 감소하지만, 여전히 절반 가량의 단백질이 잔류한다는 뜻이다.

그러나 에르튀르크 교수는 이 대목을 “중요한 단계다”라고 말했다. 그는 “바이러스 감염으로 인한 장기적 영향을 완전히 해결하기 위한 ‘추가 개입’이 필요하다는 점을 보여준다”라고 이야기했다. 백신을 접종해 50%의 감소율을 보였다는 결과도 물론 의미가 있지만, 정말 중요한 것은 ‘후속 요법이 필요하다’라는 사실 자체라는 것이다.

백신을 접종한다고 해도 감염을 완전히 예방할 수 있는 것은 아니다. 백신을 접종한다고 해도 기존에 축적된 스파이크 단백질의 50% 가량은 남는다. 다만, 이는 개인적인 선택의 문제다. 어떤 사람에게는 이 50%의 감소율 또한 충분히 의미 있을 수 있기 때문이다. 이는 코로나19의 기세가 꺾인 지금도 여전히 백신 접종을 권장하는 근거로 활용될 수 있다.

코로나19, 아직 끝나지 않았다

2023년 10월 기준으로 전 세계적으로 약 7억 명의 코로나19 확진자가 발생했다는 통계가 있다. 하지만 이는 공식 통계에 기반한 수치다. 실제로는 이보다 훨씬 많은 감염자가 발생했을 거라는 추정이 합리적이다. 우리나라 역시 공식 통계상으로는 2천만 명 이상으로 집계됐지만, 실제 감염됐던 사람은 더 많을 것이라 보는 것이 타당하다.

즉, 그만큼 많은 사람들이 머릿속에 여전히 SARS-CoV-2 바이러스의 스파이크 단백질이 축적돼 있을 거라는 의미다. 이는 분명한 공중보건 차원의 문제다. 에르튀르크 교수 역시 “이는 개인의 건강 문제가 아닌 사회적 문제”라고 언급했다.

이번 연구를 통해 코로나19 감염으로 인한 신경계 질환의 발생 위험을 인식했다는 것이 중요하다. 스파이크 단백질을 통해 이와 관련된 바이오마커를 제시할 수도, 축적된 단백질을 제거하기 위한 표적 요법을 개발할 수도 있기 때문이다.

엔데믹 선언 후에도 적지 않은 시간이 흘렀지만, 여전히 코로나19는 사람들의 인식에서 멀어지지 않았다. 이 바이러스가 남기고 간 유산을 청산하기 위해서도 앞으로 많은 연구가 이루어져야 할 것으로 보인다.

-

코로나19 치료제 ‘라게브리오’, 70세 이상으로 처방 기준 변경

정부에서 공급하고 있는 코로나19 먹는 치료제 ‘라게브리오’의 처방 기준 연령이 70세로 상향 조정된다. 질병관리청은 내일(27일)부터 라게브리오 처방 기준 연령을 기존 60세에서 70세로 상향 조정한다고 밝혔다. 라게브리오, 품목 허가 미완료정부에서 공급하는 코로나19 치료제 3종(팍스로비드, 라게브리오, 베클루리주)은 본래 2024년 내 건강보험에 등재를 마치고 일반의료체계로 전환할 계획이었다. 팍스로비드와 베클루리주의 경우 이미 품목 허가를 받았으며, 지난 10월 25일부터 건강보험이 적용되고 있다.그러나 라게브리오의 경우 공 -

코로나19와 계절 바이러스로 인한 ‘트윈데믹’ 주의

코로나19 팬데믹 이후 호흡기 바이러스 감염 예방을 위한 위생관리 중요성이 강조되고 있다. 이런 가운데, 우리나라에서 주로 유행하는 호흡기 바이러스 8가지의 ‘계절적 특성’을 분석한 연구 결과가 발표됐다.가톨릭대학교 서울성모병원 호흡기내과 이진국 교수와 여의도성모병원 호흡기내과 안태준 교수 연구팀은 국내 인플루엔자 및 호흡기 감시 시스템을 통해 수집된 ‘8가지 호흡기 바이러스’ 데이터를 분석했다. 코로나19 팬데믹 이전인 2015년부터 2019년까지의 자료를 토대로 했다. 계절별 흔한 바이러스 따로 있어연구팀은 해마다 유사한 시기에 -

백일해 감염자 10년 사이 최대치... 감염병 유행 '적신호'

전국 곳곳에서 백일해 확진자가 빠르게 확산되고 있다. 경기, 강원, 광주, 전북 등 지자체마다 올해 백일해 환자가 역대 최고 수준이라는 소식을 전하고 있다. 백일해, 어떤 병인가?백일해(百日咳, Pertussis)는 '100일 동안 지속되는 기침(咳)'이라는 뜻의 급성 호흡기 감염병이다. 보르데텔라 백일해균에 감염됨으로써 발생한다. 현재는 2급 감염병으로 분류돼 있다.백일해는 보통 여름에서 가을 사이에 발병이 증가하는 경향을 보인다. 호흡기 질환이 으레 그렇듯 환자와의 직접적인 접촉, 기침이나 재채기 등으로 인한 호흡기 전파가 주요 -

백일해 확산 경보, 영유아 및 고위험군 예방접종 필요

질병관리청(청장 지영미)은 국내에서 생후 2개월 미만 영아가 백일해로 사망하는 사례가 발생함에 따라 고위험군의 적극적인 예방접종을 당부했다.이번 사망 사례는 지난 4일(월) 발생했다. 생후 2개월이 되지 않은 영아로, 백일해 1차 예방접종 전이었다. 기침, 가래 등 증상으로 의료기관 내원해 10월 31일 백일해 양성을 확인했다. 입원 치료를 시행했으나 증상이 악화돼 11월 4일 사망했다. 영유아, 소아청소년 환자가 90% 이상백일해는 ‘발작성 기침’을 특징으로 한다. 11월 1주차 기준 총 3만332명의 환자가 신고됐으며, 7세~1 -

백신 없던 C형 간염, 정복 가능성 생기나

간염은 A형부터 E형까지 다섯 종류로 나뉜다. 간염 바이러스(Hepatitis Virus)의 약자인 HV 사이에 A부터 E까지를 넣어서, HAV(A형 간염 바이러스)부터 HEV(E형 간염 바이러스)까지 약어로 부르기도 한다. 이들 중 가장 심각하게 우려되는 것은 C형 간염이다. 예방 백신이 없고, 치료를 하더라도 완치율이 100%는 아니기 때문에 다소 위험이 남는다. 게다가 치료를 하더라도 이미 손상된 간이 회복되는 것은 아니다.이러한 이유로 C형 간염 백신은 의료계의 중요한 화두 중 하나였다. 최근 C형 간염 백신에 대한 긍정적인 -

머리 부상으로 ‘잠복 바이러스’ 활성화, 신경 퇴행 위험 높여

머리 부상을 자주 당하면 신경 퇴행성 질환에 걸릴 위험이 높아진다는 연구 결과가 제기됐다. -

항체 없어도 T세포로 예방 가능, 백신 접종 횟수 달라질까?

황열병 백신으로 일본뇌염 감염을 막을 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 이런 방식이 다른 백신에도 적용될 수 있을지 기대가 모아진다. -

코로나19 팬데믹의 기원, 어디서 시작됐을까

코로나19 팬데믹은 어디서 기원했을까? 우한 시장에서 자연스레 전파됐다는 주장, 그리고 우한 바이러스 연구소에서 유출됐다는 주장이 대립하고 있다. -

코로나 변이 바이러스에도 강한 차세대 백신후보 발굴

팬데믹이 끝나고도 적지 않은 시간이 지났지만, 여전히 코로나 바이러스는 끈질긴 생명력을 발휘하고 있다. 아주대 의대 연구팀이 코로나 바이러스를 원천 봉쇄하기 위한 '범용 백신' 후보물질을 찾아냈다.