기초과학연구원(Institute for Basic Science, IBS) 뇌과학 이미징 연구단 참여교수인 홍석준 성균관대학교 교수와 그의 연구팀이 금일(19일) 사람의 뇌 영상을 어린이 때부터 성장 시기별로 분석해, 뇌 기능 네트워크가 어떻게 형성되는지를 밝혀냈다.

뇌 기능의 근본, 외부 수용과 내부 모델링

외적 정보처리와 내적 정보처리는 인간의 뇌 기능에 있어 가장 근본적인 원리라 할 수 있다. 외적 정보처리는 감각기관 등을 통해 외부로부터 얻게 되는 각종 정보를 처리하는 ‘외부 수용’ 기능을 의미한다.

그리고 내적 정보처리는 받아들인 정보를 사이에 어떤 관계가 있는지, 기존 정보에 비해 어떤 변화가 있는지를 파악하고 이해할 수 있게끔 하는 ‘내부 모델링’ 기능을 말한다. 이 두 가지가 상호작용함으로써 인간은 수시로 변하는 환경에 대응할 수 있게 된다.

외적 정보처리와 내적 정보처리를 담당하는 대규모 기능 네트워크는 대뇌의 가장 바깥쪽에 위치한 ‘대뇌피질(cerebral cortex)’에 포함된다. 이는 연령에 따른 뇌 발달과 밀접하게 연관돼 있다.

연구결과에 따르면 뇌의 중심부에 있는 ‘시상(thalamus)’과 대뇌피질의 연결성이 뇌 기능 분화에 중요한 역할을 한다. 시상은 주로 외부로부터 들어오는 감각 정보를 처리하는 중계 역할을 하는 부위다. 최근 연구에서는 시상이 내부 모델링과 같은 근본적 인지기능에도 어느 정도 영향을 미친다고 밝혀진 바 있다.

시상과 대뇌피질 연결, 연령에 따라 달라져

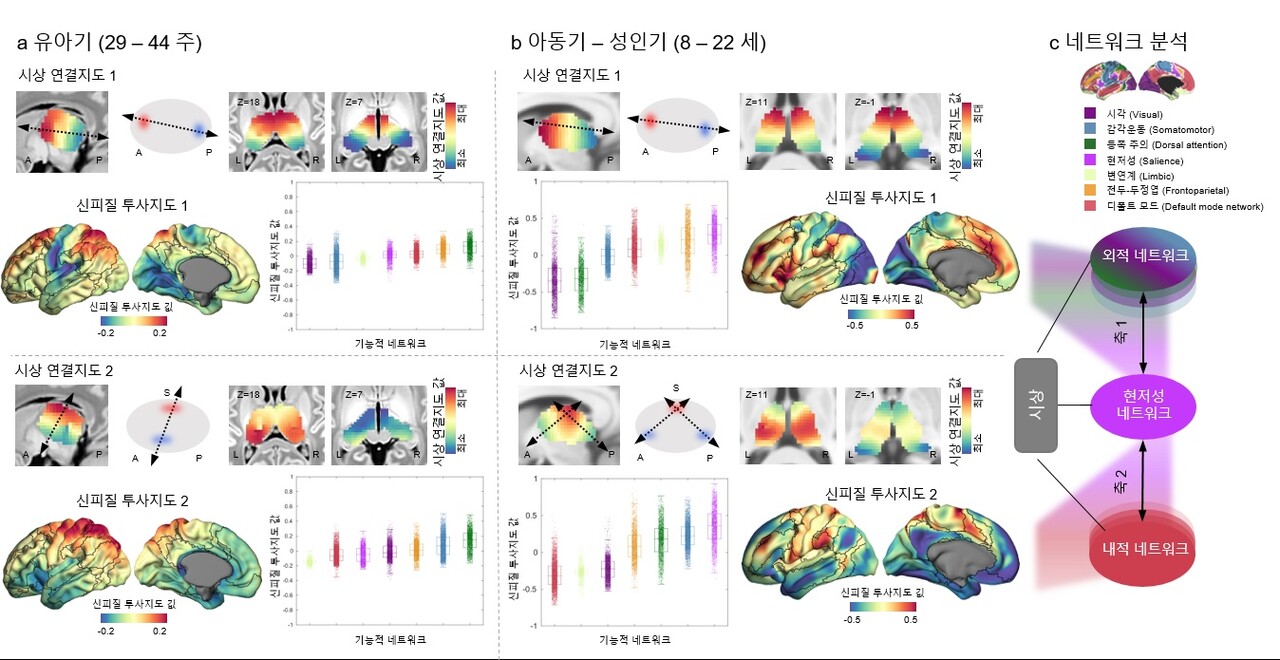

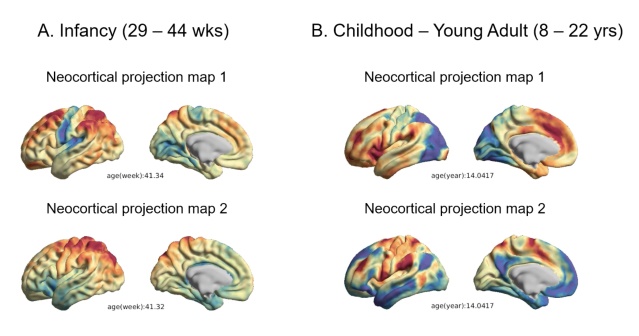

홍 교수와 연구팀은 최신 뇌 영상 분석기법을 활용해 유아기부터 성인기까지 다양한 연령대의 뇌 영상을 분석했다. 특히 시상과 대뇌피질의 연결이 연령에 따라 어떤 변화를 보이는지에 포인트를 두고 관찰했다.

분석 결과, 시상과 대뇌피질 사이의 연결성은 뇌 발달의 단계에 따라 각기 다른 역할을 한다는 결론을 얻었다. 학습 능력이 활발한 유아기에는 대뇌피질 중 감각정보를 담당하는 영역이 시상과 뚜렷한 연결성을 나타냈다. 반면 성인기로 넘어감에 따라 대뇌피질의 ‘현저성 네트워크’와 시상의 연결성이 강하게 나타났다.

현저성 네트워크는 대뇌피질에서 외부로부터 들어오는 감각정보를 처리하는 영역과 내적 정보처리 영역의 사이에 위치해 있으며, 사건을 감지하고 주의를 기울이게 하는 기능을 담당한다. 시상과 현저성 네트워크의 연결성이 강해짐에 따라, 외부 감각처리 영역과 내적 정보처리 영역이 분리, 명확히 다른 역할을 수행하게 되면서 뇌에 ‘기능적 세분화’가 일어나는 쪽으로 발달하는 것으로 나타났다.

12세~18세 청소년기, 두뇌 발달에 중요해

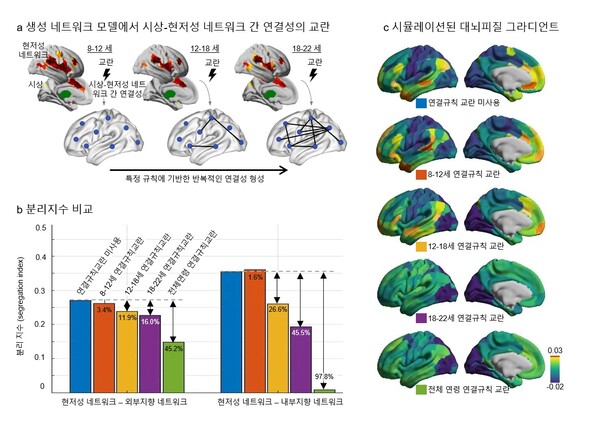

한편, 홍 교수와 연구팀은 발달 시뮬레이션을 통해 시상-대뇌피질의 연결성과 ‘기능적 전뇌 네트워크’(뇌의 여러 영역이 상호작용해 특정 작업이나 상태를 유지하는 시스템) 사이에 어떤 인과관계가 있는지를 검증했다.

소위 ‘성숙한 두뇌’라 하는 발달된 뇌는 기능적으로 세분화돼 있고, 다양한 감각 정보를 처리·통합해 고차원 인지기능과 연결하는 ‘감각-연합 축’이 발달한 것을 특징으로 한다. 연구팀은 이번 연구를 통해 시상-대뇌피질의 연결이 이러한 성숙한 두뇌로 발달하는 데 기여한다는 것을 확인했다. 특히 12세~18세 사이의 기여도가 크다는 것을 밝혀내, 청소년기의 두뇌 발달이 왜 중요한지에 대한 근거를 마련했다.

홍석준 교수는 “태아의 뇌가 형성될 때 시상이 중요한 역할을 한다고 알려져 있었지만, 태어난 이후에도 기능적 전뇌 네트워크의 발달에 영향을 미침을 밝혀냈다”며, “이를 통해 내·외적 시스템 발달 부진으로 나타나는 자폐, 조현병 등 다양한 뇌 질환의 기전을 이해하는 데 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

한편, 이번 연구 결과는 지난 10일(월) 국제 학술지인 ‘네이처 신경과학(Nature Neuroscience)’ 온라인 판에 게재됐다.

-

하이브리드 근무, ‘정신건강’에 뚜렷한 이점 있어

‘하이브리드 근무’를 아시는가? 하이브리드(Hybrid)라는 단어에서 이미 짐작했을지도 모르겠다. 이는 사무실 출근과 재택(원격)근무를 혼합한 방식을 뜻한다. 시간 및 공간 제약 없이 탄력적으로 일하는 환경을 의미하기도 한다.코로나19가 세계적으로 기승을 부리던 시절, 많은 기업들이 질환의 확산을 막기 위한 방편으로 재택근무를 도입한 바 있다. 특히 온라인을 기반으로 한 플랫폼을 운영하거나 서비스를 제공하는 IT분야 기업들에서 활발하게 나타난 현상이다. 그러나 이후 재택근무로 인한 업무상 단점 및 비효율성이 대두되며, 엔데믹 전환 -

파킨슨병 증상 호전, 집에서도 가능하다

파킨슨병 증상 완화 및 개선을 위한 일상용 운동 프로그램이 공개됐다.이번에 공개된 프로그램은 의료기관에 방문하지 않고 각 가정에서 수행할 수 있는 비대면 운동 프로그램이다. 질병관리청 산하 국립보건연구원(원장 박현영, 이하 국립보건연구원)과 대한 파킨슨병 및 이상운동질환 학회(학회장 이필휴, 이하 파킨슨병 학회)가 함께 개발했다. 파킨슨병에 대해 알려진 것들파킨슨병(Parkinson’s disease)은 뇌간 중앙(중뇌)에 위치한 도파민계 신경세포가 손실됨으로써 움직임에 장애가 나타나는 신경 퇴행성 질환이다. 안정 시 손발이 떨리거 -

은행잎추출물, 뇌 기능 저하 붙잡아줄까?

중앙치매센터의 통계에 따르면 2022년 기준 65세 이상 인구는 약 900만 명, 이중 10.38%에 해당하는 약 93만 명이 치매 환자로 추정된다. 즉, 65세 이상 인구 10명 중 1명이 치매를 앓고 있는 셈이다. 2018년 중앙치매센터가 발간한 보고서에 따르면, 전국 65세 이상 인구 약 706만 명, 치매환자 약 70만 명으로 치매 유병률이 대략 10%였다. 4년 후인 2022년 통계와 비교했을 때, 10명 중 1명이라는 대략적인 수치는 동일하다. 하지만 미세하게나마 그 유병률이 증가세를 그리고 있음을 알 수 있다. 실제로 -

식품 알레르기, 종류와 증상 달라질 수 있어... 철저한 관리 필요

질병관리청(청장 지영미)은 2024년 세계알레르기주간을 맞이하여, 6월 23일(일)부터 6월 29일(토)까지 알레르기주간을 운영한다고 밝혔다.전 세계 111개 지역 및 국가의 알레르기 및 임상면역학 학회로 구성된 세계알레르기기구(World Allergy Organization, WAO)에서는 매년 세계알레르기주간을 정하고, 현재 시점에서 가장 중요한 알레르기질환을 선정하여 이를 적극적으로 관리하도록 독려하는 캠페인을 진행하고 있다.이에 따라 올해는 '식품 알레르기'가 가장 중요한 것으로 선정됐다. 식품 알레르기는 우리 주위에서 무척 -

늘어나는 뇌 기능 저하, 당신은 ‘뇌 쓰는 활동’을 하고 있나?

뇌는 우리 몸의 거의 대부분을 컨트롤한다. 무언가를 공부하고 기억하는 인지 활동, 감각기관을 통해 외부 정보를 받아들이고 처리하는 활동, 이성적인 기능을 필요로 하는 행동부터 정서와 감정을 다루는 영역까지. 그뿐인가. 심장박동이나 호흡과 같이 의식 바깥의 영역에서 자율적으로 이루어지는 기능까지 모두 뇌의 컨트롤 아래 이루어진다.이 때문에 사람들은 머리를 다치는 것에 특히 민감하다. 뇌는 각각의 부분마다 담당하는 기능이 다르기 때문에, 어느 부위가 손상되는지에 따라 영향을 받는 뇌 기능이 달라진다. 게다가 대부분의 뇌세포는 죽거나 손 -

뇌 손상, 회복할 수 있다! ‘뇌 가소성’의 원리와 과정

흔히 인식하기를, ‘뇌는 손상되면 회복할 수 없다’라고 이야기한다. 이는 보다 명확히 구분할 필요가 있는 명제다. 뇌졸중이나 머리 쪽 외상으로 인한 뇌 조직 손상의 경우, 시간이 다소 오래 걸릴 수는 있지만 분명히 회복이 가능하다. 단, 손상을 넘어 완전히 파괴된 경우는 회복할 수 없다.즉, 정리하자면 뇌는 손상되더라도 어느 정도까지는 회복할 수 있다. 여기에 관여하는 개념이 바로 ‘뇌 가소성(Brain Plasticity)’ 또는 ‘신경가소성(Neuroplasticity)’이다. ‘가소성’이란 본래 물리학적 개념이다. 특정 물체를 -

카카오톡을 통한 ‘우울증 자가진단’ 서비스 개시

카카오톡을 사용하고 있다면, 앞으로 보다 손쉽게 우울증 자가검진을 할 수 있게 된다.보건복지부(장관 조규홍)은 9일(금) ‘국립정신건강센터 카카오톡 채널’을 통해 우울증 자가검진 서비스를 개시한다고 밝혔다. 2023년 12월 발표한 ‘정신건강정책 혁신방안’과 올해 3월 진행한 민생토론회에서 ‘국민 누구나 이용할 수 있는 마음건강 서비스 제안’에 따른 후속 조치다. 어떻게 구성돼 있나새롭게 개시하는 우울증 자가진단 서비스는 국립정신건강센터(센터장 곽영숙)와 (주)카카오헬스케어(대표 황희)의 협업으로 마련됐다. 카카오헬스케어 측에서는 -

쇼츠·릴스 중독은 뇌의 본능, ‘집중력’을 되찾아야

스마트폰을 들고 유튜브 앱을 연다. 구독해놓은 채널이 여럿 있지만, 보통 눈길을 잡아끄는 것은 ‘쇼츠(Shorts)’다. 인스타그램의 ‘릴스(Reels)’도 같은 원리다. 이유는 간단하다. 짧고 재밌으니까. 길어야 1분 남짓한 토막영상을 쓱 보고 휙휙 넘길 수 있다. 한층 똑똑해진 알고리즘이 계속 작동하면서 흥미를 끌만한 쇼츠를 계속 보여준다. 끝도 없다. 손가락만 움직이고 있으면 시간은 순식간에 흘러간다.짧고 간결하게 편집된 정보가 넘쳐나고 그만큼 인기를 누리는 것은 현대사회의 모습을 그대로 비추는 자화상과 같다. 짧은 시간 안에